平成28年度試験問題

公共建築工事標準仕様書

建築工事監理指針 上巻

建築工事監理指針 下巻

NO.34 合成高分子系ルーフィングシート防水工事に関する記述

1. 加硫ゴム系シート防水接着工法(S-F1)(目地処理→プライマー→下地とシートに接着剤→シート張り→仕上塗装)において、ルーフィングシート相互の接合部は、接着剤とテープ状シール材を併用して接合した。

→

加硫ゴム系シート防水工法 接着工法(動画) 田島ルーフィング㈱

加硫ゴム:天然ゴムに硫黄を添加し、塑性と耐薬品性を向上したもの

2. 塩化ビニル樹脂系シート防水(S-F2,S-M2)において、接合部のシートの重ね幅は、幅方向、長手方向とも40㎜以上とした。

→

S-F2、SI-F2、S-M2、SI-M2又はS-M3 の場合は、ルーフィングシートの重ね幅は、幅方向、長手方向とも40㎜以上とする。

公共建築工事標準仕様書9.4.4(6)

加硫ゴムシートは100㎜以上。

塩化ビニル樹脂系シート防水工法・接着工法(動画) 田島ルーフィング㈱

3. 塩化ビニル樹脂系シート防水の出隅角の処理は、シートの張付け後に成形役物を張り付けた。

→

立上り部の出入隅角の補強は、次による。(b)種別S-F2、SI-F2、S-M2、SI-M2又はS-M3の場合は、ルーフィングシート施工後に、成形役物を張り付ける。

公共建築工事標準仕様書9.4.4(5)

ビュートップ用コーナーパッチ 田島ルーフィング㈱

4. 加硫ゴム系シート防水の出隅角の処理は、シートの張付け前に加硫ゴム系シートで増張りを行った。

→誤。

増貼り用シートは非加硫ゴム。

立上り部の出入隅角の補強は、次による。

(a)種別S-F1、SI-F1、S-M1又はSI-M1の場合は、ルーフィングシート張付けに先立ち、200㎜角程度の増張り用シートを張り付ける。

公共建築工事標準仕様書9.4.4(5)

プラストテープRN200(非加硫ゴムテープ)幅200厚1.5 田島ルーフィング㈱

NO.35 シーリング工事に関する記述

1. シリコーン系シーリング材の充填にあたり、充填箇所以外の部分にシーリング材が付着したため、直ちに拭き取った。

→誤。

充填箇所以外の部分に付着したシーリング材は、直ちに取り除く。ただし、シリコーン系シーリング材は、硬化後に取り除く。

公共建築工事標準仕様書9.7.4(4)

2. コンクリートの水平打継ぎ目地のシーリングは3面接着とし、2成分形変成シリコーン系シーリング材を用いた。

→

動きの小さい打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地、建具枠回り等の場合は、三面接着とすることができる。

公共建築工事標準仕様書9.7.4(2)

3. ALCなど表面強度が小さい(表面形状が粗い、ざらざらした)被着体には、モジュラスの低い(やわらかくて、よく変形に追随する)シーリング材を用いた。

4. シーリング材の打継ぎ箇所は、目地の交差部及びコーナー部を避け、そぎ継ぎとした。

→

公共建築工事標準仕様書9.7.4(4)

NO.36 セメントモルタルによる外壁タイル密着張り(張付けモルタル二度塗り。タイルは一枚づつ。振動機使用)工法に関する記述

1. 張付けは、目地割に基づき水糸を引き通し、下部から上部へ順次連続して張り付ける。

→誤。

設問は改良積上げ貼り。

張付け順序は、目地割りに基づいて水糸を引き通し、窓、出入口回り、隅、角等の役物を先に行う。

公共建築工事標準仕様書11.2.7(3)(イ)(b)

2. 下地面への張付けモルタルの塗付けは、2度塗りとし、その合計の塗り厚は5~8㎜とする。

→

公共建築工事標準仕様書11.2.7(3)

3. 小口タイル(108㎜*60㎜)の張付けは、振動工具による衝撃位置をタイルの両端と中間の3箇所とする。

リョービ タイルパッチ

4. 目地の深さは、タイル厚の1/2以下となるようにする。

→

公共建築工事標準仕様書11.2.7(3)

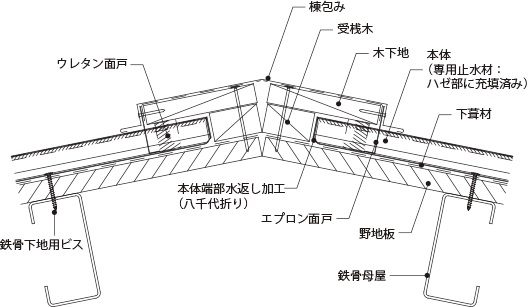

NO.37 心木なし瓦棒葺(心木の代わりに通し吊子)に関する記述

1. 一般部の葺き方は、通し吊子をすべて留め付けた後、溝板を並べ、キャップ掛けを行った。

→誤。

溝板のあとに通し吊子。通し吊子は、野路板にビス留め。

2. 棟(むね)部の納めは、溝板の水上端部に八千代折(鉄板をハサミを入れずに折りたたむ)とした水返しを設け、棟包みを取り付けた。

八千代折り

3. けらば(妻側の端)部の溝板の幅は、瓦棒の働き幅(屋根材の幅から重なり幅を引いたもの)の1/2以下とした。

→

建築工事監理指針13.2.3(4)(エ)図13.2.20

4. 軒先の瓦棒の先端に設ける桟鼻(さんばな。小口を塞ぐキャップ)は、キャップ(通し吊子のキャップ)と溝板の立上がり部分でつかみ込んで取り付けた。

NO.38 軽量鉄骨壁下地に関する記述

1. スペーサー(スタッドの金物。ねじれ防止)は、スタッドの端部を押さえ、間隔600㎜程度に留め付けた。

→

公共建築工事標準仕様書14.5.4(4)

2. スタッドは、スタッドの天端と上部ランナー天端とのすき間が15㎜となるように切断した。

→誤。

10㎜以下。

建築工事監理指針14.5.4(2)

3. スタッドの建込み間隔の精度は、±5㎜とした。

→

建築工事監理指針14.5.4.(6)

4. 軽量鉄骨天井下地の野縁(のぶち)と平行となる上部ランナーは、野縁受(チャンネル)に溶接で固定した。

→

ランナーは、端部を押さえ、間隔900mm程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。

公共建築工事標準仕様書14.5.4(1)

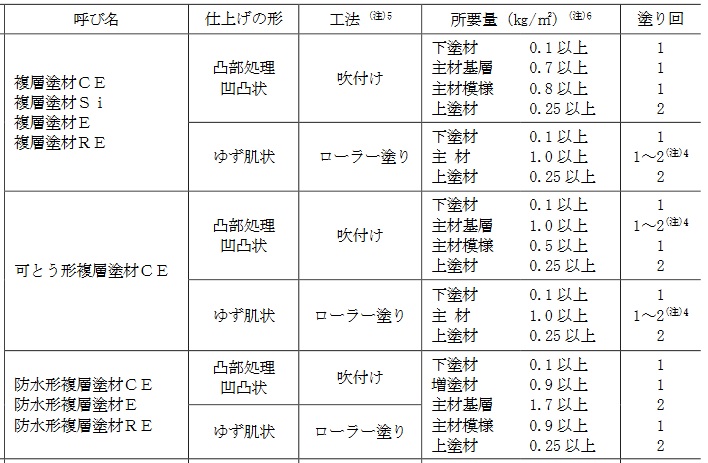

NO.39 防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材(防水形複層塗材E。通称弾性タイル)仕上げに関する記述

ダンツークリーン エスケー化研㈱

1. 下塗材の所要量は、試し塗りを行い、0.2kg/m2とした。

→

公共建築工事標準仕様書15.6.2(1)表15.6.1

2. 出隅及び入隅の増塗り(下地が薄くなりやすい出隅入隅等に事前に1回刷毛塗りしておく)は、はけ又はローラーにより、端部で段差のないように塗り付けた。

→

公共建築工事標準仕様書15.6.6(3)(ウ)

3. 主材の基層塗りは2回塗りとし、所要量を1.7kg/m2とした。

→

公共建築工事標準仕様書15.6.2(1)表15.6.1

4. 凸部処理(凸部押え)は、主材の模様塗り後24時間経過してから行った。

→誤。

パターンは主材が固まる前につける。

凸部押さえ仕上げ

NO.40 アルミニウム製建具工事に関する記述

1. 枠に付着した油類の汚れは、エチルアルコールを5~10%加えた温湯を用いて清掃した。

→

エタノールは油脂を溶解する。

2. 表面処理が陽極酸化塗装複合皮膜のアルミニウム製部材は、モルタルに接する箇所の耐アルカリ性塗料塗りを省略した。

→

アルミサッシ製品は、ほぼほぼ複合皮膜。塗装済みなので省略してよい。

→

種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合(表面処理が陽極酸化皮膜のみ(JISH8601))は、~アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。

公共建築工事標準仕様書14.2.2(3)

陽極酸化塗装複合皮膜:アルミニウムに平均皮膜厚さ5μm以上の陽極酸化処理を施した後,塗装を施すことによって陽極酸化皮膜の性能に塗膜の性能を付加~させた皮膜

JISH8602

アルマイト処理(動画) EMIDAS MOVIE

3. 外部建具周囲の充填モルタルには、NaCl換算0.06%(質量比)まで除塩した海砂を使用した。

→誤。

アルミとモルタルの接触腐食(アルミは酸と塩基に溶解する)の防止。モルタルに使用する砂はNaCl換算で0.04%以下のものを使用する。

建築工事監理指針14.1.3(2)

4. 建具の仕口の組立ては、シート状の成形シール材を挟んで、タッピンねじ(タッピング)止めとした。

→

建築工事監理指針16.2.5(1)

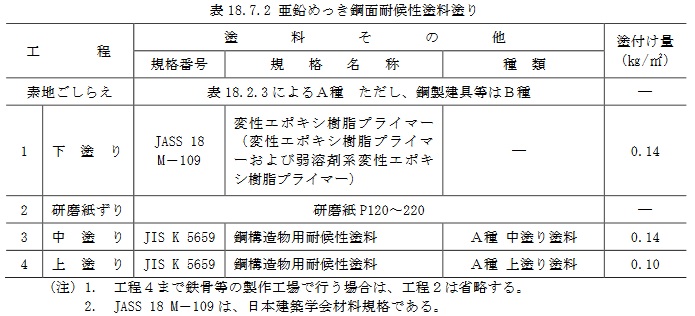

NO.41 塗装工事に関する記述

1. 亜鉛めっき鋼面の常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り(2-FUE)(フッ素塗料。耐候性塗料。外壁一般。耐用年数15年)において、下塗りに変性エポキシ樹脂プライマーを使用した。

→

公共建築工事標準仕様書18.7.3(1)表18.7.2

亜鉛メッキ鋼面

セタライト(カタログ) エスエー化研㈱

2. せっこうボード面の合成樹脂エマルションペイント塗り(EP。水性つや消し。モルタル、ALC、ボード。屋外も可)において、気温が20°Cであったため、中塗り後3時間経過してから、次の工程に入った。

→

標準工程間隔時間3時間以上。

建築工事監理指針18.9.2(2)

3. 鉄鋼面の2液形ポリウレタンエナメル塗り(2-UE)において、塗料は所定の可使時間内に使い終える量を混合して使用した。

→

塗料は、塗料の種類に関わらず、所定の可使時間内に使い終える。一般常識。

2液形ポリウレタンエナメル塗り(2-UE(JASS18):鋼構造物用耐候性塗料(JISK5659))

セラテクトU(製品説明書) 関西ペイント㈱

2液性イソシアネート硬化ポリウレタン樹脂:常温で硬化乾燥して溶剤が蒸発すると、ポリオールとイソシアネート樹脂が反応して、ウレタン結合を有する皮膜を形成する。

4. 屋外の木質系素地面の木材保護塗料塗り(WP)において、原液を水で希釈し、よく撹拌して使用した。

→誤。

原則として、調合された塗料をそのまま使用する。粘度調整の希釈は可。

建築工事監理指針18.1.4(1)(ウ)

木材保護塗料塗り 樹脂(亜麻仁油等)+顔料+防腐剤

キシラデコールを薄めて使用してもよいでしょうか?

NO.42 合成樹脂塗床に関する記述

1. プライマーは、下地の吸込みが激しく塗膜とならない部分には、先に塗ったプライマーの硬化後に再塗布した。

2. エポキシ樹脂のコーティング工法(流しのべ工法)のベースコート(プライマー→ベースコート→トップコート)は、金ごてで塗り付けた。

→誤。

塗厚1~2㎜。セルフレベリング材なのでコテで押さえない。

エポキシ樹脂によるコーティング工法(動画) FARBEN

3. 合成樹脂を配合したパテ材や樹脂モルタルでの下地調整は、プライマー(下地と塗材の接着性を高める)の乾燥後に行った。

→

公共建築工事標準仕様書19.4.3(2)(イ)

4. エポキシ樹脂モルタル塗床で防滑仕上げに使用する骨材は、最終仕上げの1つ前の工程と同時に均一に散布した。

ジョリエース防滑仕上げ アイカ工業㈱

NO.43 壁のせっこうボード張りに関する記述

1. せっこう系接着材(GLボンド)による直張り工法において、躯体から仕上がり面までの寸法は厚さ9.5㎜のボードで20㎜程度、厚さ12.5㎜のボードで25㎜程度とする。

→

建築工事監理指針19.7.3(5)(イ)

2. 木製壁下地にせっこうボードを直接張り付ける場合、ボード厚の3倍程度の長さの釘を用いて、釘頭が平らに沈むまで打ち込む。

3. せっこう系接着材による直張り工法において、1回の接着材の塗付け面積は、張り付けるボード2枚分とする。

→誤。

直張り用接着材の盛上げ高さは、仕上げ厚さの2倍以上とする。

公共建築工事標準仕様書19.7.3(6)

4. せっこう系接着材による直張り工法において、一度に練る接着材の量は、1時間以内に使い切れる量とする。

→

建築工事監理指針19.7.3(5)(ウ)

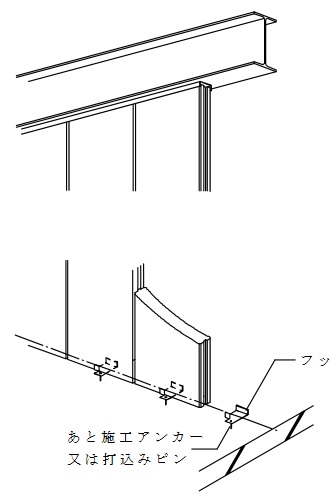

NO.44 ALCパネル(JISA5416)工事に関する記述

1. 外壁パネルと間仕切パネルの取合い部には、幅が10~20㎜の伸縮目地を設けた。

→

ALCパネルの出隅・入隅部の縦目地ならびに外壁、柱および梁とALCパネルとの間には伸縮目地を設ける。(地震時の躯体の変形によってパネルに損傷が生じうる)

ALCパネル取付け構法標準・同解説_間仕切り壁3.1.d

2. 外壁の縦壁ロッキング構法(パネルを縦使い)の横目地は伸縮目地とし、目地幅は15㎜とした。

→

横目地となるALCパネルの短辺相互の接合部、縦目地となる出入隅部ならびに他部材との取合い部の目地には 10㎜~20㎜程度の伸縮目地を設ける。

ALCパネル取付け構法標準・同解説_縦壁ロッキング工法3.1.d

3. 外壁の縦壁ロッキング構法(パネルを縦使い)では、パネル重量をパネル下部の両端に位置する自重受け金物により支持した。

→誤。

自重受け金物を使用するのは横壁アンカー工法(パネルを横使い)。

自重受け金物

4. 間仕切壁のフットプレート構法において、パネル上部の取付けは、面内方向(めんうち。パネルがスライドする方向)に可動となるように取り付けた。

フットプレート

縦壁フットプレート構法

NO.45 鉄筋コンクリート造の外壁改修工事に関する記述

1. 小口タイル(108*60)張り外壁において、タイル陶片のみの浮きのため、無振動ドリルで浮いているタイルに穿孔して、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法で改修した。

→

公共建築改修工事標準仕様書4.4.13

コニシ ボンド MGアンカーピン工法(動画) KONISHI BOND ch

2. タイル張り外壁において、1箇所あたりの下地モルタルとコンクリートとの浮き面積が0.2m2だったので、アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(ピン穴を穿孔の後、エポキシ樹脂を注入の上、ねじ切り加工をしたピンを挿入)で改修した。

→

公共建築改修工事標準仕様書4.4.10

ピンニング工法(動画) KONISHI BOND ch

3. 外壁コンクリートに生じた幅が1.0㎜を超える挙動しないひび割れは、可とう性(やわらかい)エポキシ樹脂を用いたUカットシール材充填工法(ひびをVカットしてシール処理)で改修した。

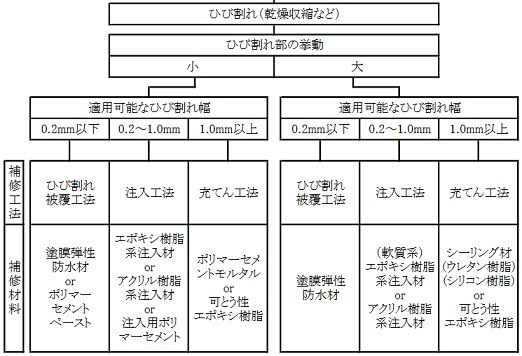

ひび割れ補修工法の選定例 コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針

コニシ Uカットシール材充填工法(動画) KONISHI BOND ch

4. 外壁コンクリートに生じた幅が0.3㎜の挙動のおそれのあるひび割れは、硬質形エポキシ樹脂を用いた樹脂注入工法(注射器で樹脂を注入する)で改修した。

→誤。

挙動大0.2~1.0㎜のひび割れは、軟質系エポキシ樹脂注入工法とする。

引張破壊時の伸び率10%以下が硬質。50%以上が軟質。

JISA6024

コニシ ボンドシリンダー工法(動画) KONISHI BOND ch