平成29年度試験問題

公共建築工事標準仕様書

建築工事監理指針 上巻

建築工事監理指針 下巻

NO.71 用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、地階である。

→

建基法施行令1.1.2

2. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。

→誤。

大規模の模様替

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

建基法2.1.15

主要構造部

壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁~を除くものとする。

建基法2.1.5

3. 高架の工作物内に設ける店舗(鉄道高架下の居酒屋等)は、建築物である。

→

建築物

土地に定着する工作物のうち~観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設~をいい、建築設備を含むものとする。

建基法2.1.1

4. 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地は、敷地である。

→

建基法施行令1.1.1

NO.72 次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

→

政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号(確認が必要な建築物)までに掲げる建築物に設ける場合においては~第六条(建築確認申請)、第六条の二(建築確認)~の規定を準用する。

建基法87の4

→

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合~確認済証の交付を受けなければならない。

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの。

建基法6.1

→

法第八十七条の四~の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。

一 エレベーター及びエスカレーター。

建基法施行令146

2. 鉄骨造2階建、延べ面積200m2の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

→

第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合~当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査(完了検査)済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物~を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

一 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。

二 建築主事又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

三 第七条第一項の規定による申請(完了検査)が受理された日~から七日を経過したとき。

建基法7の6

3. 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。

→

前項(建基法6.1確認申請)の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

建基法6.2

4. 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。→誤。4日以内。

前項(建基法7.1。完了検査)の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

建基法7.2

NO.73 次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

→

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし~なければならない。

建基法施行令114.1

→

給水管、配電管その他の管が~「準耐火構造の防火区画」を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

建基法施行令112.20

2. 準防火地域内の鉄骨造2階建、延べ面積1,000m2の倉庫(特殊建築物)は、耐火建築物(耐火構造)又は準耐火建築物(準耐火構造)としなければならない。

→

次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

一 別表第一(い)欄(五)項(←倉庫。)、又は、(六)項に掲げる用途に供するもので~床面積の合計が同表(に)欄(←1,500m2≦)の当該各項に該当するもの。

建基法27.3

該当しない。

→

防火地域、又は、準防火地域内にある建築物は、

その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、

防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、

かつ、

壁、柱、床その他の建築物の部分、及び、当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するために、これらに必要とされる性能に関して、

防火地域、及び、準防火地域の別、並びに、建築物の規模に応じて、

政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、

又は、

国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

建基法61

→

法第六十一条の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

二

防火地域内にある建築物のうち、階数が二以下で延べ面積が百平方メートル以下のもの、

又は、

準防火地域内にある建築物のうち、地階を除く階数が三で延べ面積が千五百平方メートル以下のもの、

若しくは、

地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの →次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

イ

主要構造部が第百七条の二各号(準耐火性能)、

又は、

第百九条の三第一号若しくは第二号(準耐火性能と同等)に掲げる基準に適合~するものであること。

建基法施行令136の2.1.4

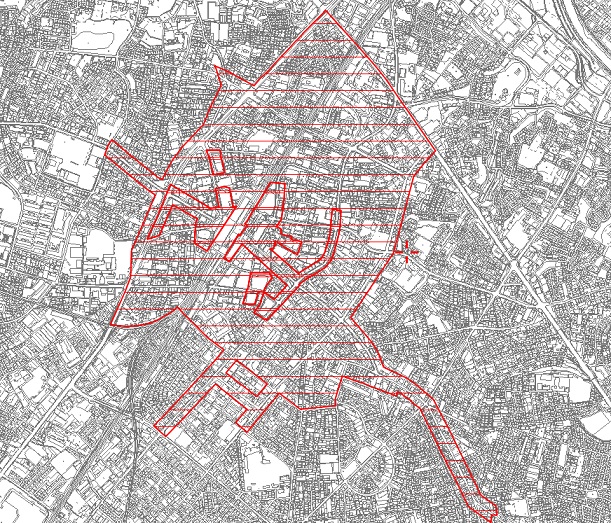

防火地域、準防火地域の例 JR柏駅周辺

3. 主要構造部を耐火構造とした建築物(耐火建築物)で、延べ面積が1,500m2を超えるものは、原則として、床面積の合計1,500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

→

面積区画の話。

主要構造部を耐火構造とした建築物(耐火建築物)、

法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(準耐火建築物)

又は

第百三十六条の二第一号ロ(延焼防止建築物)

若しくは

第二号ロ(準延焼防止建築物)に掲げる基準に適合する建築物で、

延べ面積~が千五百平方メートルを超えるものは、

床面積の合計~千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

建基法施行令112.1

4. 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所(特殊建築物ではない)の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

→誤。耐火構造とする。

政令(令116の2)で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

建基法35の3

NO.74 建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

→

建設業法3.3

2. 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

→誤。

許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合。

建設業法29.1.3

3. 工事1件の請負代金の額が建築工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事は、建設業のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。

→

建設業を営もうとする者は~都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

建設業法3.1

→

法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。

建設業法施行令1の2.1

4. 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

→

建設業法4

内装工事業者が電気工事を請け負ってもいい。

NO.75 請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載しなければならない。

→

建設業法19.1.10

2. 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定して請負人に購入させ、その利益を害してはならない。

→

建設業法19の4

3. 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。

→誤。

承諾は必要無い。

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。

建設業法19の2

4. 共同住宅を新築する建設工事の場合、建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

→

建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

建設業法22

NO.76 工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 専任の者でなければならない監理技術者(建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの。元請4000万円以上で配置必須)は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前7年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。

→誤。

5年以内。

専任の者でなければならない監理技術者は~監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて~国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

建設業法26.4

資格者証の有効期間は、五年とする。

建設業法27の18.4

監理技術者資格要件

1級建築士、1級セコカン等or実務経験10年

2. 一般建設業の許可を受けた者が、下請けとして工事金額が450万円の防水工事を請け負った場合、主任技術者を置かなければならない。

→

元請下請、請負金額、工種に関係なく、必ず主任技術者は配置する。

建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し~当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

建設業法26.1

3. 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が6,000万円以上となる工事を施工する場合、工事現場に置く技術者は、監理技術者でなければならない。

→

監理技術者:

元請けの特定建設業者が。

下請に外注した工事の金額が4000万円以上の場合に配置する。

工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるひと。

ただし、業種がゼネコンの場合は、6000万円。

建設業法26.2

建設業法施行令2

4. 公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、政令で定めるもの(施行令27)については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

→

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては~主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

建設業法26.3

NO.77 労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、監督又は管理の地位にある者(労務管理について経営者と一体的な立場にある者。管理職)には適用されない。

→

労基法41

2. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

→

労基法34.1

3. 使用者は、労働者の合意があれば休憩時間中であっても、留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。

→誤。

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労基法34.3

4. 使用者は、労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。

→

労基法35.1,2

NO.78 建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、常時10人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。

→

工事現場の安全衛生管理体制は、2種類ある。

①

混在作業に伴う労働災害を防止するために、工事現場で組織するもの。

毎月ゼネコンと業者で集まる災防協がこれ。

大きな現場だと、ゼネコンが統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者を選任し、業者が安全衛生責任者を選任する。

②

会社単位で安全衛生管理するためのもの。

会社の事業所単位、工場とか事務所ごとに安全管理者等が選任され、毎月、衛生委員会や安全委員会が開催される。

安全衛生推進者は、②の方。

安全管理者、衛生管理者が50人規模の大きな事業所で選任されるのに対して、安全衛生推進者は50人未満の事業所で選任される。選任要件に違いはあるものの、やることはほぼ同じ。

事業者は~厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務を担当させなければならない。

安衛法12の2

→

法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。

安衛則12の2

→

事業者は、~次の業務を統括管理させなければならない。

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

安衛法10.1

2. 事業者は、常時30人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。

→誤。

常時50人以上の労働者を使用する事業場。

→

事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに~厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に10条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

安衛法11.1

→

法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は~常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

安衛法施行令3

3. 事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。

→

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに~厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

安衛法12.1

→

法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

安衛法施行令4

4. 事業者は、常時100人の労働者を使用する事業場では、安全委員会及び衛生委員会、又は安全衛生委員会を設けなければならない。

→

事業者は~安全委員会を設けなければならない。

安衛法17.1

→

事業者は~衛生委員会を設けなければならない。

安衛法18.1

→

事業者は~安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

安衛法19

→

法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

一 建設業。五十人

安衛法施行令8

→

法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

安衛法施行令9

----------------------------------

安全衛生管理体制まとめ

統括安全衛生責任者:

特定元方事業者は~選任しなければならない。 安衛法15

50人以上の事業場で。 安衛則施行令7

混在作業に伴う労働災害を防止するために。

元方安全衛生管理者:

統括安全衛生責任者とセットで選任。統括安全衛生責任者の部下。混在作業に伴う労働災害の防止。

安衛法15の2

安衛則18の3

安全衛生責任者:

下請各社が選任。統括安全衛生責任者と下請業者の連絡役。混在作業に伴う労働災害の防止。

安衛法16

安衛則19

店社安全衛生管理者:

元方事業者は~選任しなければならない。 安衛法15の3

20人~50人未満の事業場で。 安衛則18の6.1

混在作業に伴う労働災害の防止。

統括安全衛生責任者に準ずる者:

概ね10人から49人規模の現場で(統括の選任が義務付けられていない現場で)選任するようにとの、業界団体への要請。

混在作業に伴う労働災害の防止。

中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について 平成5基発209の2

災害防止協議会(災防協):安衛法30の協議組織。

特定元方事業者は~設置および運営しなければならない。

月1開催。混在作業に伴う労働災害の防止。

安衛法30

↑ 特定元方事業者が。

似ているけれど、別のもの

↓ 事業者が。

衛生委員会:

事業者(会社)は~事業場ごとに設けなければならない。 安衛法18

全ての業種の、50人以上の事業場で。 安衛法施行令9

月1開催。議事概要を労働者に周知。議事録を3年保存。 安衛則22,23

安全委員会:

事業者(会社)は~事業場ごとに設けなければならない。 安衛法17

林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業で50人以上の事業場で。 安衛法施行令8

月1開催。議事概要を労働者に周知。議事録を3年保存。 安衛則21,23

総括安全衛生管理者:

事業者(会社)は~事業場ごとに選任しなければならない。 安衛法10

建設業の、100人以上の事業場で。 安衛法施行令2

労基に選任報告を提出。 安衛則2

安全管理者:

事業者(会社)は~事業場ごとに選任しなければならない。 安衛法11

建設業の、50人以上の事業場で。 安衛法施行令3

労基に選任報告を提出。要資格。 安衛則4,5,6

衛生管理者:

事業者(会社)は~事業場ごとに選任しなければならない。 安衛法12

全ての業種の、50人以上の事業場で。 安衛法施行令4

労基に選任報告を提出。要資格。 安衛則7,10

産業医:

事業者(会社)は~事業場ごとに選任しなければならない。 安衛法13

全ての業種の、50人以上の事業場で。 安衛法施行令5

労基に選任報告を提出。 安衛則13

事業場の解釈は、安衛法と労災保険徴収法で異なる。詳細を知る必要がある時は、労基に電話。

----------------------------------

NO.79 建設現場における次の業務のうち、「労働安全衛生法」上、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を必要とするものはどれか。

1. 最大積載量が1t 以上の不整地運搬車(クローラダンプ)の運転の業務

→

技能講習。

安衛法別表18.34

不整地運搬車

2. 最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務

→

技能講習。

安衛法別表18.29

3. つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務

→

移動式クレーン運転士免許。

事業者は、

クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、

都道府県労働局長の~免許を受けた者

又は~

技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、

当該業務に就かせてはならない。

安衛法60.1

→

法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三~の下欄に掲げる者とする。

安衛則41

→

令第二十条第七号の業務(1t以上)のうち次の項に掲げる業務(5t未満)以外の業務(に就くことができるのは)移動式クレーン運転士免許を受けた者。

安衛則別表3

4. 作業床の高さが10m以上の高所作業者の運転の業務

→

技能講習。

安衛法別表18.35

NO.80 次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物(廃油、PCB等)を除くものとする。

1. 産業廃棄物の運搬又は収集を行う車両は、産業廃棄物運搬車である旨の事項を表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面(マニフェスト等)を備え付けておかなければならない。

→

廃棄物処理法施行令6.1.1

2. 事業者は、産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

→誤。

事業者自らの運搬は許可不要。表示は必要。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る)~については、この限りでない。

廃棄物処理法14.1

3. 事業者は、産業廃棄物の再生を委託する場合、その再生施設の所在地、再生方法及び再生に係る施設の能力を委託契約書に含めなければならない。

→

委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力。

廃棄物処理法施行令6の2.1.4

4. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託契約書及び環境省令で定める書面(マニフェスト伝票。A票、B2票、D票、E票)を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

→

委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。

廃棄物処理法施行令6の2.1.5

→

令第六条の二第五号の環境省令で定める期間は、五年とする。

廃棄物処理法施行規則8の4の3

NO.81 宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成等規制法」上、宅地造成に該当しないものはどれか。

1. 切土をする土地の面積が600m2であって、切土をした土地の部分に高さが1.0mの崖を生ずるもの

→

500m2超。

2. 盛土をする土地の面積が600m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1.0mの崖を生ずるもの

→

500m2超。

3. 盛土をする土地の面積が300m2であって、盛土をした土地の部分に高さが2.0mの崖を生ずるもの。

→

盛土、1.0m超。

4. 切土をする土地の面積が300m2であって、切土をした土地の部分に高さが2.0mの崖を生ずるもの。

→誤。

切土だが、2.0mを超えていない。

法第二条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

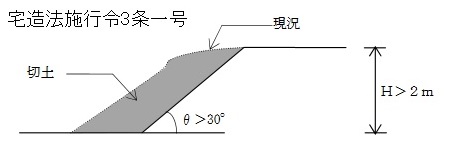

一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2.0mを超える崖を生ずることとなるもの

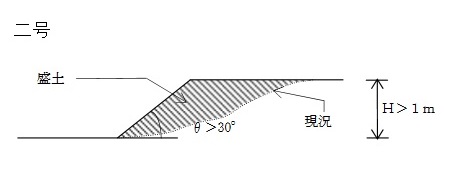

二 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1.0mを超える崖を生ずることとなるもの

三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1.0m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2.0mを超える崖を生ずることとなるもの

四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が500m2を超えるもの。

宅造法施行令3

NO.82 指定地域内における特定建設作業(騒音・振動が特に著しい建設作業)の実施の届出に関する記述として、「振動規制法」上、誤っているものはどれか。

1. 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類を届け出なければならない。

→

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

三 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間

四 振動の防止の方法

五 その他環境省令で定める事項。

振動規制法14.1

2. 特定建設作業開始の日までに、都道府県知事に届け出なければならない。

→誤。

特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に。

振動規制法14.1

3. 届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

→

振動規制法14.3

4. 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間を届け出なければならない。

→

振動規制法14.1