平成29年度試験問題

公共建築工事標準仕様書

建築工事監理指針 上巻

建築工事監理指針 下巻

NO.46 事前調査や準備工事に関する記述として、最も適当なものはどれか

1. 掘削深さや地盤条件に応じた山留めを設けることとしたため、隣接建物の基礎の調査を省略した。

→誤。

山留めの点検・計測管理の目的は~隣接構造物の傾斜・転倒等の危険を事前に把握して、速やかに対処することである。

建築工事監理指針3.3.2(1)

2. 建物の位置と高さの基準となるベンチマーク(レベルの控え。電柱等にマーキング)は、複数設置すると誤差を生じるおそれがあるため、設置は1箇所とした。

→誤。

予備で複数ヶ所設ける。

3. 鉄骨工事計画に当たり、周辺道路の交通規制や埋設物、架空電線、電波障害について調査した。

→正

4. セメントによって地盤改良された土の掘削に当たって、沈砂槽を設置して湧水を場外へ排水することとしたため、水質調査を省略した。

→誤。

セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合、六価クロム溶出試験を実施し、六価クロム溶出量が土壌環境基準以下であることを確認すること。

地盤改良にセメント系の地盤改良材を使用する場合も同様。

平成12年建設省技調発第48号

六価クロム:

クロムの化合物。色は赤から黄色。水によく溶ける。クロムメッキ等に利用。人体に有害。過去、労働災害や公害になっている。環境基本法の土壌環境基準が定められている。セメントに微量含有。

沈砂槽(ノッチタンク)

NO.47 仮設設備の計画に関する記述

1. 作業員の仮設男性用小便所数は、同時に就業する男性作業員30人以内ごとに1個を設置する計画とした。

→

男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。

安衛則628.1.3

2. 工事用使用電力量の算出において、照明器具の需要率及び負荷率を加味した同時使用係数は、0.6として計画した。

→誤。0.8。

受電計画について

電気代は月ごとに払うので、月ごとの電力使用量を計算する。

月ごとの電力使用量は即ち、使用する負荷設備の容量の合計に、需要率等所定の補正値をかけ合わせた電気設備容量として算定する。

動力の電気設備容量は、動力を使用する負荷設備の容量の合計に、0.6を掛けることで概算できる。

同じく、電灯の電気設備容量は、電灯を使用する負荷設備の容量の合計の8掛けとすることができる。

電気設備容量は、多い月もあれば少ない月もある。動力を多く使用する時期もあれば、電灯を多く使用する時期もある。諸々勘案し使用量の多い月を基準に受電設備の容量を決定する。

JASS2_7.1(3)

3. アースドリル工法(場所打ち杭。ドリリングバケットを使用して掘削、排土。安定液で孔壁保護)による掘削に使用する水量は、1台当たり10m3/時として計画した。

→

JASS2_7.2(1)

【-020- 場所打ちコンクリート杭】(動画) 想アーキテクツ

4. 工事用電気設備の建物内幹線の立上げは、上下交通の中心で最終工程まで支障の少ない階段室に計画した。

NO.48 施工計画に関する記述

1. 既製杭工事のプレボーリング埋込み工法(アースオーガで削孔排土し既製杭打設)において、支持層への到達の確認方法として、掘削抵抗電流値と掘削時間を積算した積分電流値を用いる計画とした。

→

杭孔の深さの話。支持層到達の確認方法を問う問題。

次の確認等を行い、その結果に基づき、支持層の確認を行う~。

(b) 予定の支持層に近づいたら掘削速度を一定に保ち、アースオーガー駆動用電動機の電流値又は積分電流値の変化を測定する。

(c) アースオーガーに付着している土砂と土質調査資料及び設計図書との照合を行う。

公共建築工事標準仕様書4.3.4(5)

支持層は他の層に比べてN値が高く、掘削抵抗が大きいため、オーガ駆動装置の電流値や積分電流値等の掘削抵抗の上昇変化・波形変化により支持層への到達を判断することが可能である。ただし、掘削抵抗値と地盤N値に定量的な関係はないため、掘削抵抗値の変化を土質(土層)の変化と捉えて判断基準とする。

杭の施工管理における支持層到達の確認方法4-1(3)

積分電流計 掘削深度および駆動装置の積分電流値を記録する。

2. 市街地での大規模な地下のある建築工事において、1階の床・梁を先行施工し、これを資機材の搬入用の作業構台とすることができる逆打ち工法とする計画とした。

→

虎ノ門ヒルズの逆打ち工法

軟弱地盤での逆打工法によるビルの施工(草加アコス。1992) 西松建設

3. プレキャストコンクリート(PCa)部材の現場接合は、狭い空間に鉄筋やシヤーコッター(Shear Cotter:PCaの継手)があり締固め作業が困難なため、高流動コンクリート(自己充填性を備えたコンクリート。単位水量は小さいにもかかわらず流動性は著しく高い)を使用する計画とした。

→

JASS5_20.8.a

高流動コンクリート(動画) REMIC TV

4. 鉄骨工事の耐火被覆は、施工中の粉塵の飛散がなく、被覆厚さの管理も容易なロックウール吹付け工法で実施する計画とした。

→誤。

吹付けは、飛散する。

飛散がなく、厚さの管理が容易なのは巻付け工法(マキベエを溶接ピン留め)。

ロックウール巻付け工法

NO.49 躯体工事の施工計画に関する記述

1. 杭工事において、リバース工法(Reverse Circulation工法。場所打ち杭。ビットで削孔。土砂は孔内水ごとポンプで排出。使用水量30m3/時・1台)による場所打ちコンクリート杭(杭孔削孔→鉄筋建込→コン打設)における2次スライム処理(鉄筋建込み後のスライム排出)は、エアリフト(ポンプ)により行うこととした。

2. 鉄骨工事において、高力ボルト用の孔あけ加工は、板厚が13㎜の部材については、せん断孔あけ(押抜き)とすることとした。

→誤。

押抜きは母材が変形するので、高力ボルトには使えない。

孔あけは、ドリル孔あけとする。ただし、普通ボルト、アンカーボルト又は鉄筋の貫通孔で板厚が13㎜以下の場合は、せん断孔あけとすることができる。

公共建築工事標準仕様書7.3.8(2)

3. 型枠工事において、独立柱の型枠の組立てはセパレーターを使用せず、コラムクランプを用いてせき板を締め付けることとした。

丸セパ

コラムクランプ 岡部㈱

4. 地業工事において、捨てコンクリートの打設を行うときの外気温が25℃を超えるため、練混ぜから打込み終了までの時間を90分とすることとした。

→

コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、外気温が25℃以下の場合は120分以内とし、25℃を超える場合は90分以内とする。

公共建築工事標準仕様書6.6.2(1)

NO.50 仕上工事の施工計画に関する記述

1. 張り石工事において、外壁乾式石張り工法の石材の裏面と躯体コンクリート面の間隔は、70㎜を標準とした。

→

石材の裏面とコンクリート面の間隔は、70㎜程度とする。

公共建築工事標準仕様書10.5.3(2)

躯体から石材表面まで100㎜が標準。石材が厚30㎜以上なので、ファスナーは60㎜で作られている。10㎜は調整分。長穴で調整。

2. タイル工事において、改良圧着張り工法(タイル側にも張付けモルタルを塗る)の張付けモルタルの1回の塗付け面積は、タイル工1人当たり4㎡以内とし、下地面の張付けモルタルの塗厚さは5㎜を標準とした。

→誤。

2m2以内。

張付けモルタルの1回の塗付け面積の限度は、張付けモルタルに触れると手に付く状態のままタイル張りが完了できることとし、2m2/人以内、かつ、60分以内に張り終える面積とする。

公共建築工事標準仕様書11.2.7(3)(エ)

3. メタルカーテンウォール工事において、躯体付け金物は、鉄骨躯体の製作に合わせてあらかじめ鉄骨製作工場で取り付けることとした。

→

躯体付け金物は、必要な強度が得られるよう、あらかじめコンクリートへの打込み又は鉄骨部材への溶接により取り付ける。

公共建築工事標準仕様書17.2.5(1)(ア)

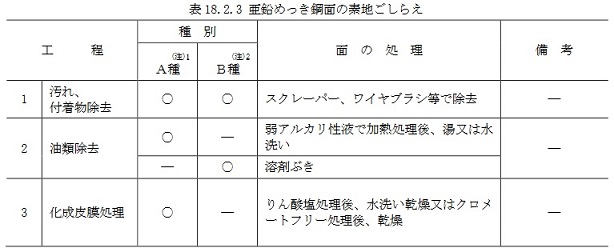

4. 塗装工事において、亜鉛めっき鋼面の化成皮膜処理(リン酸塩皮膜処理:耐食性密着性向上)による素地ごしらえは、りん酸塩処理とすることとした。

→

亜鉛めっき鋼板(トタン)の素地ごしらえの話。

リン酸亜鉛皮膜処理(動画) 立神工業株式会社

→

公共建築工事標準仕様書18.2.4