平成30年度試験問題

公共建築工事標準仕様書

建築工事監理指針 上巻

建築工事監理指針 下巻

NO.34 合成高分子系ルーフィングシート防水に関する記述

1. 加硫ゴム系シート防水接着工法(S-F1)において、平場のシート相互の接合幅は100㎜とし、水上側のシートが水下側のシートの上になるように張り重ねた。

→

公共建築工事標準仕様書9.4.4(6)

ゴムシートを接着剤で貼るだけの工法。

プライマー→接着剤(下地とゴムシートに)→シート張付け→仕上塗装

プラストシート 田島ルーフィング㈱

加硫ゴム系シート防水工法 接着工法(動画) 田島ルーフィング㈱

2. 塩化ビニル樹脂系シート防水接着工法(S-F2)において、下地とシートの接着には、エポキシ樹脂系の接着剤を用いた。

→

公共建築工事標準仕様書9.4.4

塩ビシートを接着剤で貼るだけの工法。長尺シートに似ている。

プライマー→接着剤(下地とゴムシートに)→シート張付け

ビュートップ 田島ルーフィング㈱

塩化ビニル樹脂系シート防水工法・接着工法(動画) 田島ルーフィング㈱

3. 塩化ビニル樹脂系シート防水(S-F2,S-M2)の出隅角の処理は、シートの張付け後に成形役物を張り付けた。

→

公共建築工事標準仕様書9.4.4(5)

ビュートップ用コーナーパッチ 田島ルーフィング㈱

4. 加硫ゴム系シート防水(S-F1,S-M1)の出隅角の処理は、シートの張付け前に加硫ゴム系シートで増張りを行った。

→誤。

増張りシートは非加硫ゴム系シート。ブチルテープのこと。

プラストテープRN200(非加硫ゴムテープ)幅200厚1.5 田島ルーフィング㈱

立上り部の出入隅角の補強は、次による。

(a)種別S-F1、SI-F1、S-M1又はSI-M1の場合は、ルーフィングシート張付けに先立ち、200㎜角程度の増張り用シートを張り付ける。

公共建築工事標準仕様書9.4.4(5)

加硫ゴム:

生ゴムに硫黄を加えたもの。生ゴムが、タイヤのゴムように固くなる。

NO.35 シーリング工事に関する記述

1. ワーキングジョイントに装填する丸形のバックアップ材は、地幅より20%大きい直径のものとした。

→

目地幅より2㎜程度大きいものとする。

公共建築工事標準仕様書9.7.2(5)

バックアップ材:ひも状の発泡スチロール。目地に詰める。

2. 先打ちしたポリウレタン系シーリング材(ALC、コンクリート)に、ポリサルファイド系シーリング材(ALC、コンクリート、金属、石)を打ち継いだ。

→

建築工事監理指針9.7.2(2)表

3. シリコーン系シーリング材を充填する場合のボンドブレーカー(目地底に貼るテープ)は、シリコーンコーティングされたテープとした。

→誤。

ボンドブレーカーは、紙、布、プラスチックフィルム等の粘着テープで、シーリング材と接着しないものとする。

公共建築工事標準仕様書9.7.2(5)

4. ワーキングジョイントの目地幅が20㎜だったので、目地深さは、12㎜とした。

→

深さ/幅が1/2から1/1が適当。

建築工事監理指針9.7.3(4)

NO.36 セメントモルタルによる壁タイル後張り工法に関する記述

1. 外壁タイル張り面の伸縮調整目地の位置は、縦目地を3m内外に割り付け、横目地を各階ごとの打継ぎ目地に合わせた。

→

公共建築工事標準仕様書11.1.3(1)

2. マスク張り(モザイクタイルを枠に並べて、張付けモルタルをタイルに塗りつける)では、張付けモルタルを塗り付けたタイルは、塗り付けてから20分を限度に張り付けた。

→誤。5分以内。

モルタルの塗置き時間は5分以内とする。

公共建築工事標準仕様書11.2.7(3)(オ)

マスク張り

3. 改良圧着張り(張付けモルタルを下地とタイル両方に塗る)の化粧目地詰めは、タイル張付け後24時間経過したのちとした。

→

公共建築工事標準仕様書11.2.7(3)(エ)

4. モザイクタイル張りの張付けモルタルは2層に分けて塗り付けるものとし、1層目はこて圧をかけて塗り付けた。

→

張付けモルタルは2層に分けて塗り付けるものとし、1層目はこて圧をかけて塗り付け る。なお、張付けモルタルの1回の塗付け面積の限度は、張付けモルタルに触れると手に付く状態のままタイル張りが完了できることとし、3㎡/人以内、かつ、20分以内に張り終える面積とする。

公共建築工事標準仕様書11.2.7(3)(カ)

モザイクタイル:小口(108㎜*60㎜) 未満のタイル。

NO.37 心木なし瓦棒葺に関する記述

心木なし瓦棒葺き 心木の代わりに通し吊子を使用した瓦棒葺き

1. けらば納めの端部の長さ(妻側の端、最後の1枚の板の幅)は、瓦棒の働き幅の2/3とした。

→誤。

1/2以下。

建築工事監理指針13.2.3(4)

2. 通し吊子(板と板の間の棒)の鉄骨母屋への取付けは、平座金を付けたドリルねじで、下葺(ルーフィング)、野地板を貫通させ母屋に固定した。

→

建築工事監理指針13.2.3(1)

3. 棟部の納めに棟包みを用い、棟包みの継手をできるだけ瓦棒に近い位置(板と板の繋ぎ目近く)とした。

→

建築工事監理指針13.2.3(4)

棟包み

4. 水上部分と壁との取合い部に設ける雨押えは、壁際立上がりを150㎜とした。

→

120㎜程度立ち上げて胴縁に留め付ける。

建築工事監理指針13.2.3(4)

NO.38 軽量鉄骨壁下地に関する記述

1. ランナーは、両端部は端部から50㎜内側で固定し、中間部は900㎜間隔で固定した。

→

公共建築工事標準仕様書14.5.4(1)

2. 振れ止めは、床ランナーから1,200㎜間隔で、スタッドに引き通し、固定した。

→

公共建築工事標準仕様書14.5.4(3)

3. スタッドの建込み間隔の精度は、±5㎜とした。

4. スペーサー(スタッドにはめる金具)は、各スタッドの端部を押さえ、900㎜間隔に留め付けた。

→誤。

600㎜間隔。

公共建築工事標準仕様書14.5.4(4)

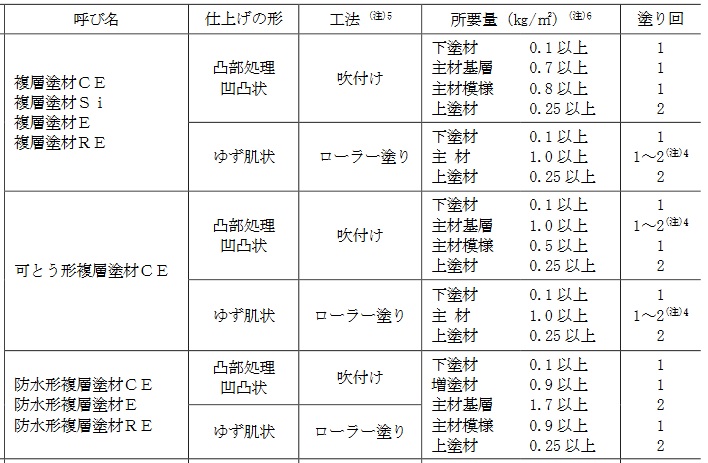

NO.39 防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材(防水形複層塗材E:弾性タイル)に関する記述

1. 下塗材は、所要量を0.2kg/m2とし、専用うすめ液で均一に薄めた。

→

公共建築工事標準仕様書15.6.2

2. 主材の基層塗りは、所要量を1.7kg/m2とし、2回塗りとした。

→

公共建築工事標準仕様書15.6.2

3. 増塗り(下地が薄くなりやすい出隅入隅等に事前に1回刷毛塗りしておく)は、主材塗りの後に行い、出隅、入隅、目地部、開口部まわり等に、ローラーにより行った。

→誤。

主材塗りの前におこなう。

公共建築工事標準仕様書15.6.2

→

増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等に、はけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗り付ける。

公共建築工事標準仕様書15.6.6(17),15.6.6(3)

4. 凸部処理(ローラー押え仕上げ)は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、ローラーにより行った。

→

公共建築工事標準仕様書15.6.6 (8)

凸部押さえ仕上げ

NO.40 アルミニウム製建具に関する記述

1. 建具の組立てにおいて、隅部の突付け部分はシート状の止水材を使用した。

→

公共建築工事標準仕様書16.2.5(1)

2. 見え隠れ部分(仕上げで隠れる部分)で使用する補強材に、亜鉛めっき処理した鋼材を使用した。

→

建築工事監理指針16.2.3(4)

→

異種金属で構成される金属製品の場合は、適切な方法により接触腐食を防止する。

公共建築工事標準仕様書14.1.3(2)

3. 水切り、ぜん板(窓台)は、アルミニウム板を折曲げ加工するので、厚さを1.2㎜とした。

→誤。

アルミニウム板を加工して枠等に使用する場合の厚さは1.5㎜以上とするが、諸条件を考慮して板厚を決める必要がある。

建築工事監理指針16.2.4(1)

4. 建具枠のアンカーは、両端から逃げた位置から、間隔を500㎜以下で取り付けた。

→

公共建築工事標準仕様書16.2.5(1)

縦枠の両端と横枠の両端の部分には取り付けしない。

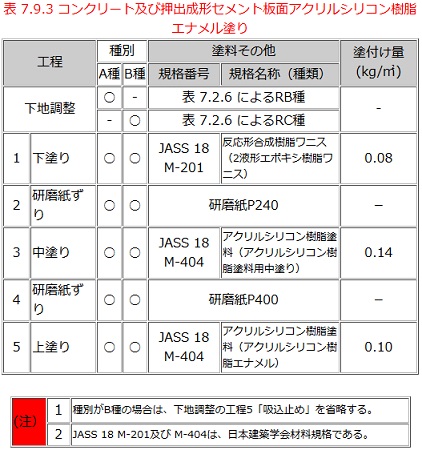

NO.41 塗装工事に関する記述

1. 亜鉛めっき鋼面の常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り(2-FUE)(耐候性優。外壁耐用年数15年)において、下塗りに変性エポキシ樹脂プライマーを使用した。

→

公共建築工事標準仕様書18.7.3(1)

2. モルタル面のアクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)において、下塗り、中塗り及び上塗りの塗付け量をそれぞれ同量とした。

→

公共建築工事標準仕様書18.6.2

アクリル樹脂系非水分散形塗料は、有機溶剤を媒体として樹脂を分散させた非水分散形ワニスを用いた塗料で、常温で比較的短時間で硬化し、耐水性や耐アルカリ性に優れた塗膜が得られる。

3. コンクリート面のアクリルシリコン樹脂エナメル塗り(通称シリコン塗装。耐用年数12年)において、下塗りに反応形合成樹脂シーラーを使用した。

4. 屋外の木質系素地面の木材保護塗料塗り(WP)において、原液を水で希釈し、よく撹拌して使用した。

→誤。

希釈しない。

原則として、調合された塗料をそのまま使用する。粘度調整の希釈は可。

建築工事監理指針18.1.4(1)(ウ)

WPの成分:

樹脂(亜麻仁油等)、顔料、防腐剤。水は溶剤にならない。

キシラデコールを薄めて使用してもよいでしょうか? 大阪ガスケミカル㈱

NO.42 合成樹脂塗床に関する記述

1. 樹脂パテや樹脂モルタルでの下地調整は、プライマーの塗布後に行った。

→

公共建築工事標準仕様書19.4.3(2)

プライマー→下地調整→塗床材塗り

2. 薬品を使用する実験室の塗床は、平滑な仕上げとするため、流しのべ工法とした。

→

建築工事監理指針19.4.3(3)

流し展べ工法:

セルフレベリング材。耐摩耗性、耐薬品性。実験室、化学工場に使用。

3. 下地調整に用いる樹脂パテは、塗床材と同質の樹脂とセメントなどを混合したものとした。

→

建築工事監理指針19.4.2(3)

4. エポキシ樹脂のコーティング工法(塗厚0.2㎜~0.3㎜。プライマー→ベースコート→トップコート)のベースコートは、金ごてで塗り付けた。

→誤。

セルフレベリング材なのでコテで押さえない。

エポキシ樹脂によるコーティング工法(動画) ㈱ファルベン

NO.43 壁のせっこうボード張りに関する記述

1. 軽量鉄骨壁下地にボードを直接張り付ける場合、ドリリングタッピンねじの留付け間隔は中間部300㎜程度、周辺部200㎜程度とする。

→

公共建築工事標準仕様書19.7.3(5)

軽天ビス(タッピング:ネジ山ピッチが小さい。薄板によく食いつく)

2. せっこう系接着材(GLボンド)による直張り工法において、ポリスチレンフォーム断熱材が下地の場合は、プライマー処理をして、ボードを張り付ける。

→

建築工事監理指針19.7.3(5)

3. せっこう系接着材(GLボンド)による直張り工法において、ボード中央部の接着材を塗り付ける間隔は、床上1,200㎜以下の部分より床上1,200㎜を超える部分を小さくする。

→誤。

上の間隔を大きくして軽くする。

公共建築工事標準仕様書19.7.3(6)

4. テーパーボードの継目処理において、グラスメッシュのジョイントテープ(メッシュテープ)を用いる場合は、ジョイントコンパウンド(パテ)の下塗りを省略できる。

→

?

建築工事監理指針19.7.3(6)

NO.44 屋上露出防水層の上に植栽を行う屋上緑化システムに関する記述

1. 排水のためのルーフドレンは、1排水面積(排水面)当たり2か所以上設置し、その口径は目詰まりを考慮して余裕のあるものとする。

→

建築工事監理指針23.5.4(1)

ルーフドレン

2. 施工に当たっては耐根層(耐根シート。根の侵入から防水層を保護する)を損傷することのないように注意するとともに、耐根層を保護する耐根層保護層(衝撃緩衝層。合成繊維の不織布等。厚5㎜程度。スコップ等の接触から耐根層と防水層を保護する。耐根層の上に敷く)を敷設してから植栽を行う。

→

建築工事監理指針23.5.3(1)

屋上緑化標準詳細図 国交省

耐根シート

3. 壁面等立上り部に直接土壌が接する場合、敷設する耐根層は、接する土壌仕上面より5㎝下がった位置まで立ち上げる。

→誤。

防水層の立ち上がりは植栽仕上げ面から150㎜以上立ち上げる。

建築工事監理指針23.5.4(1)

4. 植栽地の見切り材(土留め材)に設ける排水孔には、目詰まり防止、土壌流出防止のための処理を行う。

→

公共建築工事標準仕様書23.5.4(3)

NO.45 鉄筋コンクリート造建築物の小口タイル(108㎜*60㎜)張り壁面の浮きの調査方法と改修工法に関する記述

1. 打診法は、打診用ハンマーなどを用いてタイル張り壁面を打撃して、反発音の違いから浮きの有無を調査する方法である。

打診棒

2. 赤外線装置法は、タイル張り壁面の内部温度を赤外線装置で測定し、浮き部と接着部における熱伝導の違いにより浮きの有無を調査する方法で、天候や時刻の影響を受けない。

→誤。

壁面温度は天候や時刻の影響を受ける。

外壁の赤外線調査

3. アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(接着剤を注入ののち、ねじ切りしたピンを挿入)は、タイル陶片の浮きがなく目地モルタルが健全で、構造体コンクリートと下地モルタル間に浮きが発生している場合に用いる工法である。

→

公共建築改修工事標準仕様書4.4.10

コニシボンド ピンニング工法(動画) KONISHI BOND ch

4. 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法は、構造体コンクリートと下地モルタル間に浮きがなく、タイル陶片のみに浮きが発生している場合に用いる工法である。

→

公共建築改修工事標準仕様書4.4.13

コニシ ボンド MGアンカーピン工法(動画) KONISHI BOND ch