令和元年度試験問題

公共建築工事標準仕様書

建築工事監理指針 上巻

建築工事監理指針 下巻

NO.46 建築工事における事前調査に関する記述

1. 鉄骨工事の計画に当たり、周辺道路の交通規制や架空電線について調査した。

2. セメントによって地盤改良された土の掘削に当たり、沈砂槽(ノッチタンク)を設置して湧水を場外へ排水することとしたため、水質調査を省略した。

→誤。

セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合、六価クロム溶出試験を実施し、六価クロム溶出量が土壌環境基準以下であることを確認すること。

地盤改良にセメント系の地盤改良材を使用する場合も同様。

平成12年建設省技調発第48号

六価クロム:

クロムの化合物。色は赤から黄色。水によく溶ける。クロムメッキ等に利用。人体に有害。過去、労働災害や公害になっている。環境基本法の土壌環境基準が定められている。セメントに微量含有。

湧水の放流について

東京都の場合、湧水は公共下水道に放流(東京都はほぼ合流。分流であれば雨水に)。下水道一時使用届を提出。要ノッチタンク。詰まらせると復旧費用を請求される(下水道法18)。

建設工事等に伴い発生する汚水の基準

3. 解体工事の計画に当たり、近隣建物の所有者の立会いを得て、近隣建物の現状について調査した。

→

家屋調査のこと。

4. 工事車両出入口、仮囲い及び足場の設置に伴う道路占用の計画に当たり、歩道の有無と道路幅員について調査した。

NO.47 仮設設備の計画に関する記述

1. 女性作業員用の仮設便房数は、同時に就業する女性作業員20人以内ごとに1 個を設置する計画とした。

→

事務所衛生基準規則17.1.4

2. 工事用使用電力量の算出に用いる、コンセントから使用する電動工具の同時使用係数は、1.0として計画した。

→

電動工具を100台使う計画になってるけど、同時に使うの100台中何台?て意味。100台使うなら1.0。80台なら0.8。

受電計画について

電気代は月ごとに払うので、月ごとの電力使用量を計算する。

月ごとの電力使用量は即ち、使用する負荷設備の容量の合計に、需要率等所定の補正値をかけ合わせた電気設備容量として算定する。

動力の電気設備容量は、動力を使用する負荷設備の容量の合計に、0.6を掛けることで概算できる。

同じく、電灯の電気設備容量は、電灯を使用する負荷設備の容量の合計の8掛けとすることができる。

電気設備容量は、多い月もあれば少ない月もある。動力を多く使用する時期もあれば、電灯を多く使用する時期もある。諸々勘案し使用量の多い月を基準に受電設備の容量を決定する。

JASS2_7.1(3)

3. 工事用使用電力が60kW必要となったため、低圧受電で契約する計画とした。

→誤。

電力の契約区分の話。

低圧電力:50kw未満

高圧電力:50kw以上

特別高圧:受電電圧20,000V以上、かつ契約が2,000kW以上

4. アースドリル工法(埋込杭。ドリリングバケットを使用して掘削、排土。安定液で孔壁保護)による掘削に使用する水量は、1 台当たり10m3/hとして計画した。

→

JASS2_7.2.a解説表7.16

NO.48 鉄筋コンクリート造建築物の躯体解体工事の施工計画に関する記述

1. 階上作業による解体では、外壁を残しながら中央部分を先行して解体することとした。

→

揚重解体のはなし。重機を屋上に揚重して、解体しながら降りてくる。

スラブを壊す→重機が下の階に降りる→ガラを落とす→壁を倒す→スラブを壊す

2. 階上作業による解体では、解体重機の移動にコンクリート塊を集積したスロープを利用するため、解体重機と合わせた最大荷重に対して補強(強力サポート)することとした。

強力サポートで補強

3. 地上作業による解体では、作業開始面の外壁から 1スパンを上階から下階に向かって全階解体し、解体重機のオペレーターの視界を確保することとした。

地上解体

4. 地上外周部の転倒解体工法では、1回の転倒解体を高さ2層分とし、柱3本を含む2スパンとした。

→誤。高さは1層分以下とする。

地上外周部の転倒解体は、次により、直ちに一連の作業を終了させる。

(a) 転倒解体によるコンクリート塊等の飛散、落下等による安全を確保する。

(b) 高さは1層分以下とする。

建築物解体工事共通仕様書3.8.2(3)

NO.49 鉄筋コンクリート造建築物の耐震補強にかかる躯体改修工事の施工計画に関する記述

1. 壁上部と既存梁下との間に注入するグラウト材の練混ぜにおいて、練上り時の温度が10〜35℃となるように、練り混ぜる水の温度を管理することとした。

→

グラウト工事の話。

耐震改修工事で壁を増打ちする際に、打設した壁と既存の梁の間を無収縮モルタルで埋める。

Uグラウト 宇部興産建材㈱

2. 既存壁に増打ち壁を設ける工事において、シアコネクタを型枠固定用のセパレータとして兼用することとした。

→

公共建築改修工事標準仕様書8.7.8(2)

あと施工アンカーの鉄筋をセパとして使用 wo-maw にっき

3. 柱の溶接閉鎖フープ巻き工法に用いるフープ筋の継手は、溶接長さが4dの両側フレア溶接とすることとした。

→誤。

フレア溶接の溶接長さは一般的に片面10D。両面5D。

フレア溶接 鉄筋と鉄筋の溶接

4. 柱の連続繊維補強工法に用いる炭素繊維シートの水平方向の重ね継手は、柱の各面に分散して配置することとした。

→

公共建築改修工事標準仕様書8.24

連続繊維補強工法 ㈳繊維補修補強協会

NO.50 鉄筋コンクリート造建築物の仕上改修工事の施工計画に関する記述

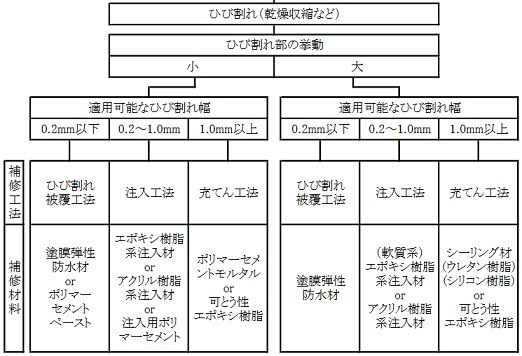

1. 外壁コンクリートに生じた、幅が1.0㎜を超える挙動しないひび割れは、可とう性エポキシ樹脂を用いたUカットシール材充填工法を用いることとした。

→

公共建築改修工事標準仕様書4.1.4(1)

ひび割れ補修工法の選定例 コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針

可撓性エポキシ樹脂シール材

2. タイル張り仕上げ外壁の改修工事において、1箇所の張替え面積が0.2m2であったため、タイル部分張替え工法を用いることとした。

→

0.25m2程度以下。

タイルの部分的な張替えで、既存の下地モルタル等がある場合及び1か所当たりの張替え面積が 0.25 ㎡程度以下の場合に適用する。

公共建築改修工事標準仕様書4.5.7(1)

3. 既存合成樹脂塗床面の上に同じ塗床材を塗り重ねるため、接着性を高めるよう、既存仕上げ材の表面を目荒しすることとした。

→

公共建築改修工事標準仕様書6.2.2(1)(イ)

4. 防火認定の壁紙の張替えは、既存壁紙の裏打紙の薄層の上に防火認定の壁紙を張り付けることとした。

→誤。薄紙は剥がす。

裏紙は残すが薄紙は剥がしておく。

リリカラ不燃認定壁紙カタログ巻末取扱い上のご注意