令和2年度試験問題

公共建築工事標準仕様書

建築工事監理指針 上巻

建築工事監理指針 下巻

NO.1 換気に関する記述

1.換気量が一定の場合、室容積が小さいほど換気回数は多くなる。

→

n=V/Ah

n:一時間当たりの換気回数

V:機械換気設備の有効換気量[m3/h]

A:居室の床面積[m2]

h:居室の天井の高さ[m]

建基法施行令20の7.1.2

この換気扇は、1時間に、この部屋n個分の換気ができます。という意味。

2.給気口から排気口に至る換気経路を短くするほうが、室内の換気効率はよくなる。

→誤。

換気経路を最短距離で設計すると、最短距離以外の空気が換気されない。

3.全熱交換器を用いると、冷暖房時に換気による熱損失や熱取得を軽減できる。

ロスナイ「ロスナイその換気の秘密」(動画) 三菱電機

4.換気量が同じ場合、置換換気は全般換気(希釈換気)に比べて、換気効率に優れている。

→

Displacement Ventilation:古い空気を追放する、押し出す換気。空気を薄めるというよりは、かたまりで追い出す。

8- Fundamentals of HVAC – Displacement Ventilation(動画) Osama Khayata

局所換気(空間の一部を部分的に換気)に対して全般換気(空間全体を換気)。

NO.2 日照及び日射に関する記述

1.同じ日照時間を確保するためには、緯度が高くなる(北に行く)ほど南北の隣棟間隔を大きくとる必要がある。

→

札幌(北緯43°)春分の南中高度:47°

那覇(北緯26°)春分の南中高度:64°

札幌のほうが太陽の高度が低い。即ち、影が長い。

2.夏至に終日日影となる部分は永久日影であり、1年を通して太陽の直射がない。

→

春分:真東から昇って、真西に沈む。南中高度55°。→北壁に日が当たらない。

冬至:真東より南側から昇って、真西より南側に沈む。南中高度32°。→北壁に日が当たらない。

夏至:真東より北側から昇って、真西より北側に沈む。南中高度78°。→北壁に朝日と夕日が当たる。

夏至であるにもかかわらず、なんらかの原因で日が当たらない場所は、夏至以外の日にも日が当たることがない。

3.北緯35度付近(京都、千葉のあたり)で、終日快晴の春分における終日直達日射量[W/m2](朝から夜までの直射日光)は、東向き鉛直面よりも南向き鉛直面のほうが大きい。

→春分は、真東から昇って真西に沈む。南中高度55°。

日の出と日の入りの瞬間は、南壁に日が当たらないが、それ以外は南壁に日が当たり続ける。

4.昼光率[%]は、全天空照度[lx](屋外の明るさ)に対する室内のある点の天空光(拡散した光。直射日光ではない光)による照度であり、直射日光による照度を含む。

→誤。

NO.3 音に関する記述

1.人間が聞き取れる音の周波数(可聴域)は、一般的に20HZから20kHz(20000Hz)といわれている。

モスキート音で耳年齢チェック あなたは何歳ですか?(動画) schmieder geill

2.室内の向かい合う平行な壁の吸音率が低いと、フラッターエコーが発生しやすい。

→

フラッターエコー:音の多重反射。壁と壁の間を行ったり来たりし続ける。

音響障害を聞いてみる(動画) ヤマハ

3.自由音場において(音の反射が無いものと仮定して)、無指向性の点音源から10m離れた位置の音圧レベルが63dBのとき、20m離れた位置の音圧レベルは57dBになる。

→点音源の距離減衰の話。

→

音はいろいろな方向へ広がろうとする性質を持っており、ある音源から発生した音のエネルギーは距離が離れるに従い薄まっていき、音圧レベルは小さくなる。

減衰量は、音が広がる面積とエネルギーの密度で考える。

例えば音が2倍の面積に広がると、音のエネルギーの密度は1/2になる。

これを音圧レベルに換算すると、-3dBとなる。

dBでは対数で考える。

元のエネルギー密度をE1、2倍の面積に広がったときのエネルギー密度をE2=1/2E1とすると、減衰量は

10log10(E2/E1)=10log10(1/2)≒-3[dB]

日本建設業連合会HP

4.音波が障害物の背後に回り込む現象を回折といい、低い周波数よりも高い周波数の音のほうが回折しやすい。

→誤。

→

周波数が高い:波長が短い:直進性が高い:回折しにくい

Huygens Principle | He’s Dutch! (ホイヘンスの原理)(動画) Doc Schuster

NO.4 木質構造に関する記述

1.枠組壁工法(ツーバイフォー)は、木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床を設ける工法で、枠組壁は水平力と鉛直力を同時に負担することはできない。

→誤。

耐力壁は、建築物に作用する水平力及び鉛直力に対して安全であるように、釣合い良く配置しなければならない。

平成13国交省告示1541_1.2

2.2階建の建築物における隅柱は、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合、通し柱としなくてもよい。

→

階数が二以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。

建基法施行令43.5

大昔は手で刻んでいたため通し柱を入れないとぐらぐらだったが、プレカットは柱を分割してもぐらつかない。それより通し柱の断面欠損のほうがこわい。

3.燃えしろ設計は、木質材料の断面から所定の燃えしろ寸法を除いた断面に長期荷重により生じる応力度が、短期の許容応力度を超えないことを検証するものである。

→

令第百七条の二第一号(準耐火性能)に掲げる技術的基準に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。

三 次に掲げる基準に適合する構造とすること。

ロ 当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。この場合において、同告示第一号イ中「二・五センチメートル」とあるのは「三・五センチメートル」と、同号ロ中「三センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と読み替えるものとする。第四第三号ロにおいて同じ(梁)。

平成12建設省告示1358_第2.3.ロ

→

通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造方法を定める件

昭和62建設省告示1901

→

ハ 当該柱を有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。この場合において、同告示第二号イ中「二・五センチメートル」とあるのは「三・五センチメートル」と、同号ロ中「三センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と読み替えるものとする。第四第三号ハにおいて同じ(梁)。

平成12建設省告示1358_第2.3.ハ

→

建築基準法施行令第百十五条の二第一項第九号の規定に基づく通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのない構造であることを確かめるための構造計算の基準

昭和62建設省告示1902

4.構造耐力上主要な部分である柱を基礎に緊結した場合、当該柱の下部に土台を設けなくてもよい。

→

構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 当該柱を基礎に緊結した場合

建基法施行令42.1.1

NO.5 鉄筋コンクリート構造に関する記述

1.床スラブは、地震力に対し同一階の水平変位(水平方向の位置の変化)を等しく保つ役割を有する。

2.柱のじん性(柱の脆性破壊に対する抵抗性)を確保するため、短期軸方向力(短期に作用する(地震時に作用する)圧縮と引張)を柱のコンクリート全断面積で除した値は、コンクリートの設計基準強度(Fc)の1/2以下とする。

→誤。

→1/3Fc以下にすることが望ましい。

RC規準14.3

柱は負担している圧縮力が小さいときには十分な変形の能力を有しているが、圧縮力が大きくなると変形能力が小さくなり、脆性破壊の危険がある(ウエイトリフティングで200キロ挙げた瞬間にドロップキック入れると大怪我する)。そこで、RC規準では、1/3Fc以下という安全率を推奨している。

柱の脆性破壊

3.壁板のせん断補強筋比は、直交する各方向(縦断面に対する横筋、横断面に対する縦筋)に関して、それぞれ0.25%以上とする。

→RC規準19.7

壁板のせん断補強筋比Ps

Ps=Aw/t

Aw:せん断補強筋の断面積

t:壁板の厚さ

4.梁に貫通孔を設けた場合、構造耐力の低下は、曲げ耐力よりせん断耐力のほうが著しい。

→RC規準22.1(3)

NO.6 鉄骨構造に関する記述

1.梁の材質をSN400AからSN490Bに変えても、部材断面と荷重条件が同一ならば、梁のたわみは同一である。

→鋼材のヤング係数はどれも同じ。

2.トラス構造は、部材を三角形に組み合わせた骨組で、比較的細い部材で大スパンを構成することができる。

3.節点の水平移動が拘束されているラーメン構造では、柱の座屈長さは、設計上、節点間の距離に等しくとることができる。

骨組の座屈と柱の座屈長さに関する研究 安藤建設技研 藤本利昭

4.構造耐力上主要な部分である圧縮材については、細長比の下限値が定められている。

→誤。上限値。

→

木造

構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、百五十以下(149,148,147…)としなければならない。

建基法施行令43.6

→

鉄骨造

構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては二百以下、柱以外のものにあつては二百五十以下としなければならない。

建基法施行令65

NO.7 地盤及び基礎構造に関する記述

1.直接基礎における地盤の許容応力度は、基礎荷重面の面積が同一ならば、その形状が異なっても同じ値となる。

→誤。

基礎荷重面の短辺と長辺の比で数値が変わる。

→

qa=1/3(icαCNc+iγβγ1BNγ+iqγ2DfNq)

qa:地盤の許容応力度[kN/m2]

α及びβ:基礎荷重面の形状に応じて次の表に掲げる係数

α:円形以外の形状1.0+0.2(B/L)

β:円形以外の形状0.5-0.2(B/L)

この表において、B及びLは、それぞれの基礎荷重面の短辺又は短径及び長辺又は長径の長さを表すものとする。

平13国交省告示1113

2.直接基礎下における粘性土地盤の圧密沈下は、地中の応力の増加により長時間かかって土中の水が絞り出され、間隙が減少するために生じる。

3.圧密による許容沈下量は、独立基礎のほうがべた基礎に比べて小さい。

→べた基礎は圧力が分散する。そのため、ゆっくりと、建物が傾かないで沈むので、許容される沈下量が独立基礎より大きい。

4.基礎梁の剛性を大きくすることにより、基礎の沈下量を平均化できる。

→不同沈下しても、基礎が踏ん張っているあいだに、接地圧が再分配される。

NO.8 床の構造計算をする場合の積載荷重として、最も不適当なものはどれか。

1.店舗の売り場の積載荷重は、2,900N/m2とすることができる。

→

建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表~に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。

(四) 百貨店又は店舗の売場 二、九〇〇

建基法施行令85.1

2.集会場の客席が固定席である集会室の積載荷重は、2,900N/m2とすることができる。

→

(五) 集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席又は集会室 固定席の場合 二、九〇〇

建基法施行令85.1

3.倉庫業を営む倉庫の積載荷重は、2,900N/m2とすることができる。

→誤。

→

倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第一項の規定によつて実況に応じて計算した数値が一平方メートルにつき三千九百ニュートン未満の場合においても、三千九百ニュートンとしなければならない。

建基法施行令85.3

4.百貨店の屋上広場の積載荷重は、2,900N/m2とすることができる。

→

(八) 屋上広場又はバルコニー (一)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(四)の数値による。

(四) 百貨店又は店舗の売場 二、九〇〇

建基法施行令85.1

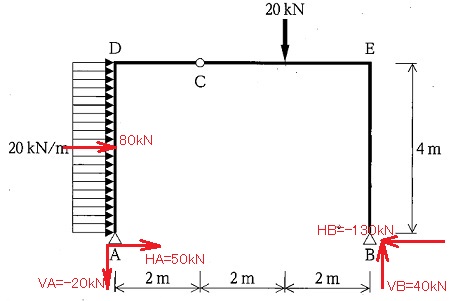

NO.9 図に示す3ヒンジラーメン架構のAD間に等分布荷重が、CE間に集中荷重が同時に作用したとき、支点A及びBに生じる水平反力(HA、HB)(Horizontal)、鉛直反力(VA、VB)(Vertical)の値として、正しいものはどれか。ただし、反力は右向き及び上向きを「+」、左向き及び下向きを「-」とする。

1.HA=-40kN

2.HB=+40kN

3.VA=-20kN ←正

4.VB=+20kN

→3ヒンジラーメンの反力を求める問題。

図の条件で、力がつり合っている。力の合計が0になっている。

ピン支点(回転端)には、モーメントの反力は働かない。モーメントは働く。

①等分布荷重を集中荷重にする。

②力の向きを仮定する。

反力は右向き及び上向きを「+」、左向き及び下向きを「-」とした。

HA、HBは左向き-と仮定した。

VA、VBは上向き+と仮定した。

③モーメントのつり合いを使って、反力を求める。

モーメント=力*距離

点Bを支点としたモーメントをもとめる。

ΣMB=0 (Σ:シグマ。総和) 点Bを支点にしたモーメントを全部足すと0になる。

MB=-(20*2)+(80*2)+(VA*6)=0

-40+160+6VA=0

VA=-120/6

VA=-20kN VAを上向き+と仮定したが、計算結果は-なのでVAは下向き。

④鉛直反力をもとめる。

ΣY=0 Y方向の力を全部足すと0になる。

VA+VB-20=0

-20+VB-20=0

VB=40kN

⑤モーメントのつり合いを使って、反力を求める。

モーメント=力*距離

点Cを支点にしたモーメントをもとめる。

点Cの右側か左側どちらかだけでいい。

ΣMC左=0 点Cを支点にした、点Cの左側のモーメントを全部足すと0になる。

MC=-(80*2)+(HA*4)+(VA*2)=0

VA=-20を代入

-160+4HA-40=0

HA=200/4

HA=50kN HAを左向き-と仮定したが、計算結果は+なのでHAは右向き。

⑤水平反力をもとめる。

ΣX=0 X方向の力を全部足すと0になる。

HA+HB+80=0

50+HB+80=0

HB=-130kN

NO.10 図に示すラーメン架構に集中荷重3P及び2Pが同時に作用したときの曲げモーメント図として、正しいものはどれか。ただし、曲げモーメントは材の引張り側に描くものとする。

3. ←正

NO.11 鋼材に関する記述

1.TMCP鋼(Thermo-Mechanical Control Process)は、熱加工制御(焼入れ焼戻しの温度等を管理する技術)により製造された鋼材で、高じん性であり溶接性に優れた鋼材である。

→低炭素であるにもかかわらず高強度。

JFEスチール 建築構造用TMCP鋼材カタログ

2.低降伏点鋼は、モリブデン等の元素を添加することで、強度を低くし延性を高めた鋼材である。

→誤。

→

モリブデンを添加するのはFR鋼(耐火鋼)。耐火被覆の省略が可能。自動車車庫等で使用。

JFEスチール JFE-FRカタログ

低降伏点鋼は純鉄。添加物なし。制振ダンパーなどに使われる。

3.鋼材の溶接性に関する数値として、炭素当量(Ceq)や溶接割れ感受性組成(Pcm)がある。

→建築構造用圧延鋼材 JISG3136_6

溶接時に生成されるクロム等の炭化物(不純物)が溶接割れの原因になる。

表面硬化肉盛溶接の溶接割れに関する研究 水野・西井・藤井・太田

4.鋼材の材質を変化させるための熱処理には、焼入れ、焼戻し、焼ならしなどの方法がある。

鋼に命を吹き込む男達~金属熱処理~(動画) jstsciencechannel

NO.12 左官材料に関する記述

1.せっこうプラスターは、水硬性であり、多湿で通気不良の場所で使用できる。

→誤。

→常時、水や水蒸気に触れる恐れのある場所、多湿で通気不良の場所での使用を避ける。建築工事監理指針15.8.1(4)(イ)

石膏が水和反応したあと余剰水の蒸発が必要。

石膏に限らず、漆喰や土壁等吸湿性のある壁材は、際限なく湿気を吸うので水回りに使うのはやめておいたほうがいい。

2.ドロマイトプラスターは、それ自体に粘性があるためのりを必要としない。

→のりを混ぜるのは漆喰。消石灰につなぎでのりとすさを混ぜる。

3.セメントモルタルの混和材として消石灰を用いると、こて伸びがよく、平滑な面が得られる。

4.しっくい用ののりには、海藻、海藻の加工品、メチルセルロース等がある。

→ふのり(新潟名産へぎそばのつなぎにも使用するとろみのある海藻)の煮汁を混ぜる。

NO.13 JIS(日本産業規格)のサッシに規定されている性能項目に関する記述

1.スライディングサッシ(引き戸のこと)では、「気密性」が規定されている。

2.スイングサッシ(開き戸のこと)では、「水密性」が規定されている。

3.スライディングサッシでは、「ねじり強さ」が規定されている。

→誤。されていない。

→JISA4702

引き戸はそもそもねじれない。

4.スイングサッシでは、「遮音性」が規定されている。

NO.14 建築用シーリング材に関する記述

1.シリコーン系シーリング材(キッチン、浴室で使用される)は、表面にほこりが付着しないため、目地周辺に撥水汚染が生じにくい。

→誤。

シーリング材の暴露試験 セメダイン株式会社

2.2成分形シーリング材は、施工直前に基剤と硬化剤を調合し、練り混ぜて使用する。

→公共建築工事標準仕様書9.7.4(4)

3.弾性シーリング材は、液状ポリマーを主成分としたもので、施工後は硬化し、ゴム状弾性を発現する。

→

弾性シーリング材(elastic sealant) 目地のムーブメントによって生じた応力がひずみにほぼ比例するシーリング材。JISA5758_3

4.シーリング材のクラスは、目地幅に対する拡大率及び縮小率で区分が設定されている。

→

シーリング材のクラスは,目地幅に対する拡大率及び縮小率によって区分し,表1による。JISA5758_4.1(b)

NO.15 内装材料に関する記述

1.構造用せっこうボードは、芯材のせっこうに無機質繊維等を混入したうえ、くぎ側面抵抗(ボードが釘に引き裂かれるのに抵抗する値)を強化したものである。

→JISA6901_4

2.ロックウール化粧吸音板は、ロックウールのウールを主材料として、結合材及び混和材を用いて成形し、表面化粧加工したものである。

→

JISA9504に規定するロックウールのウールを主材料とし,結合材,混和材を用いて成形し灰華石模様,非貫通孔状,凹凸状,印刷,ラミネート及びそれらの組合せなどの表面化粧をしたもの。

JISA6301_1.d

ソートラン 吉野石膏

3.けい酸カルシウム板は、石灰質原料、けい酸質原料、石綿以外の繊維、混和材料を原料として、成形したものである。

→

石灰質原料,けい酸質原料,繊維及び混和材料を主な原料とした製品。

JISA5430_3.4

4.強化せっこうボードは、両面のボード用原紙と芯材のせっこうに防水処理を施したものである。

→誤。

→

強化せっこうボード GB−R(普通のボード)の芯に無機質繊維(ガラス繊維)などを混入したもの。ただし,石綿は除く。JISA6901_4

シージングせっこうボード 両面のボード用原紙及び芯のせっこうに防水処理を施したもの。 JISA6901_4