問題2

建築工事現場において、次の3つの災害について、施工計画にあたり事前に検討した災害の発生するおそれのある作業の内容とそれを防止するための対策を、それぞれ2つずつ具体的に記述しなさい。

ただし、解答はそれぞれ異なる内容の記述とし、安全帯や保護帽の着用、朝礼時の注意喚起、点検・整備などの日常管理、安全衛生管理組織、新規入場者教育に関する記述は除くものとする。

1.

墜落災害

墜落・転落:人が樹木、建築物、足場、機械、乗物、はしご、階段、斜面等から落ちることをいう。

→

屋根の上などで、安全帯を安全に掛ける場所がない場合には、親綱を架け渡して安全帯を使用する。親綱を架ける場所がない場合は、親綱支柱を使用する。

事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

安衛則521.1

→

足場の手すりを一時的に取り外して作業する場合は、作業中は関係労働者以外の立ち入りを禁止し、作業終了後は直ちに手すりを復旧する。

第一項第三号の規定(手すり)は、~作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

一 要求性能墜落制止用器具(安全帯)を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる~。

二 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

安衛則563.3.2

事業者は、第三項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備(手すり)を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。

安衛則563.5

→

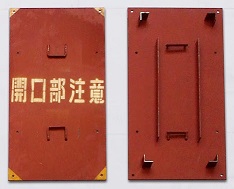

スラブのダメ穴等の開口部を、養生板でふさぐ。

事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。

安衛則519.1

養生蓋

屏風

→

トラックの荷台で積込をする際に、荷台に乗込むために昇降設備を使用する。

事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)~に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

安衛則151の67.2

ダンプトラック用退避階段 ジャパンスチールインターナショナル㈱

→

建築物と足場の作業床との間隔は、30センチメートル以下とする。

足場先行工法に関するガイドライン5 平成8基発660別添

2.

崩壊・倒壊災害

崩壊・倒壊:堆積した物(はい等も含む)、足場、建築物等がくずれ落ちまたは倒壊して人にあたった場合をいう。立てかけてあった物が倒れた場合、落盤、なだれ、地すべり等の場合を含む。

→

トン袋の集積について、荷崩れにより作業員が下敷きになる事故を防止するために、トン袋の積み重ねは2段までとする。

→

足場掛けの作業で足場材を仮置する場合、荷崩れによる事故を防止するために、足場材は平置きとする。立掛け禁止。

→

台風で、足場が倒壊するのを防止するために、事前に壁つなぎを補強し、防音シート、メッシュシートは畳んでおく。

→

重機を使用しての解体工事で、外壁が建物の外側に倒壊するのを防止するために、壁倒しをする際は、1台の重機は壁を保持し、もう1台の重機が壁の縁切りをおこなう。

死亡災害事例 東京建設業協会

→

山留壁の崩壊による事故を防止するために、山留壁にかかる土圧や傾斜、周辺地盤の傾斜や沈下を、計測し変化を記録する。

公共建築工事標準仕様書3.3.2

→

地山の掘削をする際に、土砂崩壊による事故を防止するために、事前に作業場所とその周辺の地質等の調査を実施した上で施工を計画し、施工中においては、目視および機器を使用して、土留支保工等の変化を監視する。

土砂崩壊災害防止対策の徹底について 平成2基発304

事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する掘削の時期及び順序を定めて、当該定めにより作業を行わなければならない。

一 形状、地質及び地層の状態

二 き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態

三 埋設物等の有無及び状態

四 高温のガス及び蒸気の有無及び状態

安衛則355

事業者は、明り掘削(露天掘り)の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。

安衛則358

3.

重機関連災害

→

バックホウを使用して作業する場合は、重機と作業員の接触を防止するために、作業エリアを区画して関係労働者以外の立ち入りを禁止する。さらに、重機の旋回半径内の立ち入りを禁止する。

事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。

安衛則158

→

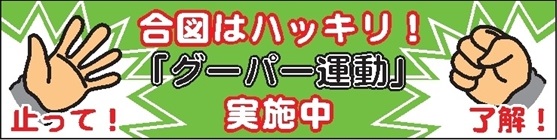

バックホウを使用して作業する場合は、重機と作業員の接触を防止するために、作業員が重機に接近する際に、グーパー合図を実施する。

→

バックホウを使用して作業する場合は、重機と作業員の接触を防止するために、重機の移動は前進のみとし、後退での移動は禁止とする。

→

バックホウが移動する際に、路肩の崩落等でバックホウが転倒するおそれがある場合には、誘導員を配置する。

事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。

安衛則157

→

ラフタークレーンを使用してクレーン作業をする際は、転倒事故を防止するために、その据付けについて、アウトリガーを全張り出しとし、アウトリガーの地盤へのめり込みを防止するために、敷鉄板を使用する。

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による 労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければ ならない。

一 移動式クレーンによる作業の方法

二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法

三 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

クレーン則66の2.1

事業者は~アウトリガーを使用する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガーを当該鉄板等の上で当該移動式クレーンが転倒するおそれのない位置に設置しなければならない。

クレーン則70の4

事業者は、アウトリガーを有する移動式クレーン又は拡幅式のクローラを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガー又はクローラを最大限に張り出さなければならない。

クレーン則70の5